L'exposition Globes raconte une double histoire: comment les architectes ont participé, aux côtés des scientifiques mais aussi des peintres ou des gens du spectacle à la découverte du Globe et à sa représentation. Et comment, en retour, ces découvertes sont venues hanter l'architecture, ses humanistes et ses utopistes.

Autour d'un corpus de projets allant de l'Antiquité à nos jours, l'exposition présente une histoire des représentations du monde et de ses utopies, une histoire interdisciplinaire des connaissances de la Terre aussi bien que des techniques pour la représenter.

Pour Yann Rocher, enseignant à l’ENSA Paris-Malaquais et commissaire de l’exposition, la forme sphérique du globe est en soi un enjeu, au même titre que « la pyramide ou l’arche dans le corpus des formes qui fascinent par leur charge symbolique » :

“L’histoire du globe est donc aussi un regard transversal sur l’architecture, tant elle utilise la sphère pour célébrer les grandes aspirations humaines : révolutionnaires, universalistes, impérialistes ou encore futuristes...”

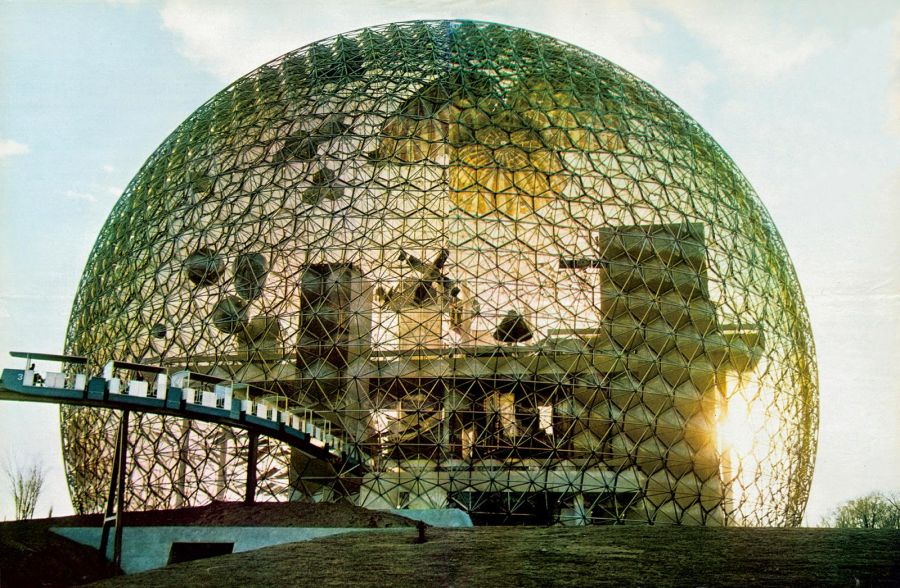

Organisée autour de 15 itinéraires et 90 projets construits ou non, principalement du milieu du XVIIe siècle à nos jours, documentés et illustrés par de nombreuses maquettes, dessins, plans et films, l’exposition permet d’observer et comprendre comment chaque concepteur est parvenu à matérialiser la forme sphérique et à accommoder sa géométrie parfaite aux contingences de la construction et de la gravité terrestre.

Le rapprochement de projets issus d’époques et de contextes très différents (les Lumières, le XIXe siècle et ses Expositions universelles, les guerres mondiales, la conquête de l’espace, etc.) autorise les comparaisons et les généalogies, la recherche des spécificités et les origines des idées (les types de globes, la scénographie de leurs espaces, les idéologies et idéaux portés par leurs programmes, les mécanismes et techniques de constructions, etc.).

La rédaction tient à préciser que tout ou partie de cet article est extrait d'un communiqué de presse